不動産を購入しようと物件を見始めたら、購入できる準備ができているか否かで差がでます。不動産は二つとして同じ条件の物件はありませんから、魅力ある物件であればあるほど、購入を迷っている間に別の購入者に先を越されてしまう可能性があるものです。

だからと言って焦って情報の精査を怠り、内容を十分に理解しないまま購入してしまうのは本末転倒、大きなリスクを背負うことになりかねません。後編ではよりスムーズに目的に合った物件かどうかを選別するために欠かせない注意点として、必ず押さえておきたい3つのポイントを解説します。

前回の記事はこちら

Point 1 : どのような権利が存在するか?

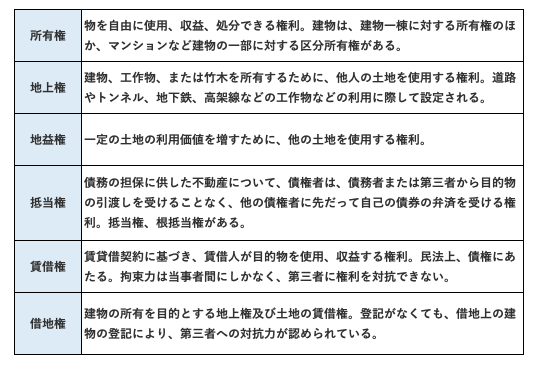

所有権、地上権、抵当権、賃借権など、不動産には様々な権利が存在します。主な不動産の権利は、登記制度によって公示されています。

登記とは、一定の事項について登記簿などの帳簿や台帳に記録することで、国民の権利を守り、取引を円滑にするために作られたものです。

一つの不動産に対して、権利は複数存在することもあり、設定された権利によって不動産の活用を制限し価値を大きく左右することもあります。目的の不動産にはどのような権利が設定されているのか、確認しましょう。

不動産に関わる主な権利の種類

所有権より安くなる、借地権とは

借地権の価格は、所有権よりも6~7割程度と安くなるのが一般的です。

毎月地代を地主に支払いますが、土地は借りているため、土地に対する固定資産税や不動産取得税はかかりません。契約の更新や建物を建替え、借地権を譲渡するなどの際には、地主の承諾が必要になるとともに、建替え承諾料、更新料、譲渡承諾料などを支払います。

借地借家法の改正となった平成4年8月より前に成立したものを「旧法借地権」、改正後に成立したものを「新法借地権」として区別されています。存続期間や地主が更新を拒絶した場合の解釈などに差がありますので、どちらの借地権であるか確認しましょう。

登記簿をチェックする

これらの権利関係は、最新の登記簿謄本でチェックすることができます。

甲区欄に所有権移転仮登記、差押登記、買戻し特約の登記などが記載されていたら注意が必要です。これらの登記がついたまま所有権移転登記を受けても、所有権を所得できない場合がありますので、取引までに削除をしてもらいましょう。また一般に登記されることない賃借権は、賃貸借契約書の写しをもらい確認しましょう。

Point 2 : どのような利用制限があるか?

都市計画法をはじめとしたさまざまな法令により、土地利用に際しては、面積、用途、高さなどに一定の制限がかかります。不動産の立地するエリアには、どんな建物が建てられ、どんな建物が建てられないのか、建物を建てる際にはどのような制限がかかるのか、きちんと把握しておきたいポイントです。

市街化調整区域には、原則として建物は建てられない

都市計画法では、どのような街づくりをするのかという計画とそのための制限が定められています。日本の国土は、都市計画区域とそれ以外の区域に分けられ、都市計画区域内は更に以下の3つの区域に分けられています。

市街化区域・・・既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。13の用途地域が定められている。

市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき地域。原則として用途地域を定めない。

非線引区域・・・区域区分が定められていない都市計画区域。

市街化調整地域には、原則として建物は建てることができません。非線引区域には、建物は建てられますが、電気・ガス・水道などは自分で費用負担をして引き込まなければならない場合があります。

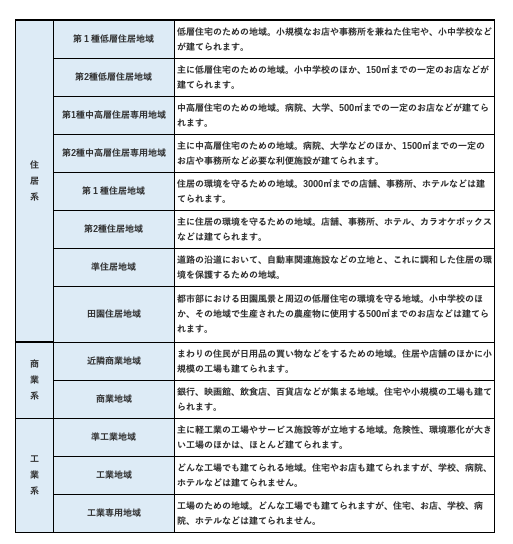

用途地域によって変わる、周辺環境と建築制限

市街化区域では、13種類の用途地域をつくり、建てられる建築物と建てられない建物の用途と規模について具体的に定めています。

【用途地域一覧】

【出典】国土交通省 用途地域による建築物の用途制限の概要(toshiseibi.metro.tokyo.jp/kanko/area_ree/youto_seigen.pdf)

それぞれの地域毎の目指す街づくりに応じて、建物の用途と規模、防火地域・準防火地域、高さ制限、敷地面積に対して建てられる建物の面積の割合を決めた建蔽率・容積率、日影規制、斜線制限、最低敷地面積など、さまざまな制限が定められています。役所の窓口で調べられる他、多くの地域でインターネット上から確認できるようになってきています。

また、同じ制限のある地域であっても、敷地面積や形状、道路との関係によって、建物が建てられる面積や高さなどには差がでるものです。目的の不動産にはどういった大きさの建物が建築可能なのか、図面に起こして確認する作業をボリュームチェックといいますが、不動産会社に依頼して確認しておくと安心です。

【参考】東京都都市整備局 都市計画情報等インターネットサービス(https://www2.wagmap.jp/tokyo_tokeizu/Portal)

都市計画道路のかかった土地

計画道路には、事業がどの段階にあるかに応じて2種類あります。

計画決定・・・将来、建築する計画を立てている段階。条件付きで建築可能。(階数2階まで、地階を有しない、木造か鉄骨造など)

事業決定・・・既に用地買収が進んでいる段階。災害時の応急処置的な建物など一定のものを除き建物は建てられない。

計画決定した道路の中には、何十年も事業決定とならない道路もあります。計画決定段階の道路において判断が難しい場合には、役所の窓口へヒアリングしてみるとよいでしょう。

Point 3 : 敷地と道路の関係から、想定されることは?

建築基準法上の道路に、2m以上接しているか

不動産購入においては、道路は道路でも「建築基準法上の道路」に接しているかが、とても重要になります。建築基準法では、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められており、これを接道義務といいます。

都市計画区域や準都市計画区域内では、接道義務を満たしていなければ、建物を建てることができません。道路は、防災活動や避難活動を行う際に重要な役割を果たす他、日照・通風を確保し、生活を営む上で欠かせない存在だからです。では、建築基準法上の道路とは、どのような種類のものがあるのか見ていきましょう。

建築基準法上の主な道路の種類

「再建築不可」として安く売りにでている不動産を見かけたことがあるかもしれません。これは接道義務を満たしていないために、新たに建物が建てられず、大きく価値が下がっているのです。

セットバックを要する、2項道路

「みなし道路」とも呼ばれる42条2項道路に該当する場合は、セットバックをしなくてはなりません。

セットバックとは、道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、新しく建物を建てる際には後退することをいいます。

道路の片側が崖地、川、線路である場合には、その崖地等の道路境界線から水平距離4m後退します。セットバックした部分は自分の土地でありながら、建物や塀、門などをつくることができません。後退した敷地部分は道路とみなされ、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積からも除外されますので、注意が必要です。

公簿面積と実測面積は違うことが多い

不動産の取引では、2種類の面積があります。

公簿面積・・・登記簿に記載された面積

実測面積・・・実際に測量した面積

公簿面積と実測面積が一致しないことはめずらしくありません。現在の測量技術の進歩により、昔の縄などで測った面積と差がでてしまうことが多いのです。

1㎡程度の誤差ならまだしも、10坪以上も少なくなってしまったケースもあるため、注意が必要です。公簿面積を基準にした登記簿売買の場合、実測面積と相違しても精算がされません。そのため、売買の時にはトラブルがないように、売主が境界確定測量を行って引渡すのが一般的です。

しかし、境界確定測量には、時間も費用も要するために、売主の事情により測量を行わない場合があります。取引の条件がどのようになっているか確認しましょう。

敷地の境界を示す、境界確認書はあるか

境界の位置は、境界に接する双方の所有者が立会境界の位置を確認したことを記した「境界確定書」で確認することができます。境界が確定していない場合は、隣地と境界でトラブルになっていたり、相続登記が数十年に渡って行われておらず、隣地の所有者が不明となっている可能性もあります。

法務局が主導となり筆界を特定する筆界特定制度によって円満に解決できるケースもありますので、隣地とどのような関係であるかも確認しておきたいポイントです。

盛り土や擁壁に注意!道路や敷地との高低差

土を盛る「盛り土」によって造成された敷地では、切土の土地よりも地盤が弱く、崖崩れや地滑りを起こしやすいと考えられています。

また、高低差のある敷地に造られている擁壁にも注意が必要です。擁壁とは、斜面の土砂が崩れるのを防ぐために作られるコンクリートなどの建造物ですが、既に擁壁がある場合でも状態によって作り変えなくてはならない場合があります。

宅地造成法などによって崖地から何mか後退したり、新しく作り変える等の規制がある場合もあります。擁壁を作り変えるためには、数百万円といった費用がかかりますので、古くてひび割れがないか、傾いていて強度が失われていないか、届け出のされていない不適格擁壁でないか、確認しましょう。

まとめ

折角不動産を購入しても、目的にあった利用ができなければ意味がありません。どのような利用の制限があるかによって、不動産の価値は大きく変わります。

不動産に関わる法律、制限には、はじめて聞く用語も沢山あるかと思います。そのひとつひとつにどんな意味があるのか、時間がかかっても、しっかりと理解できるまで説明を求め、調べる姿勢が大切です。重要事項説明は、可能な限り売買契約とは別日に設定し、余裕をもって確認できるようスケジュールを組むとよいでしょう。

【記事筆者】

- ファイナンシャルプランナー・AFP、一級建築士、宅地建物取引士で不動産投資家。建築・不動産業界で10年勤務の後、フリーランスとして活動する2児の母。東京都在住。築40年になる小さな戸建に耐震補強含むリノベーションを行って住まう。“いい物件を選び、丁寧に手入れして、長く大切に住まう“ 家選びや暮らし方を提唱している。